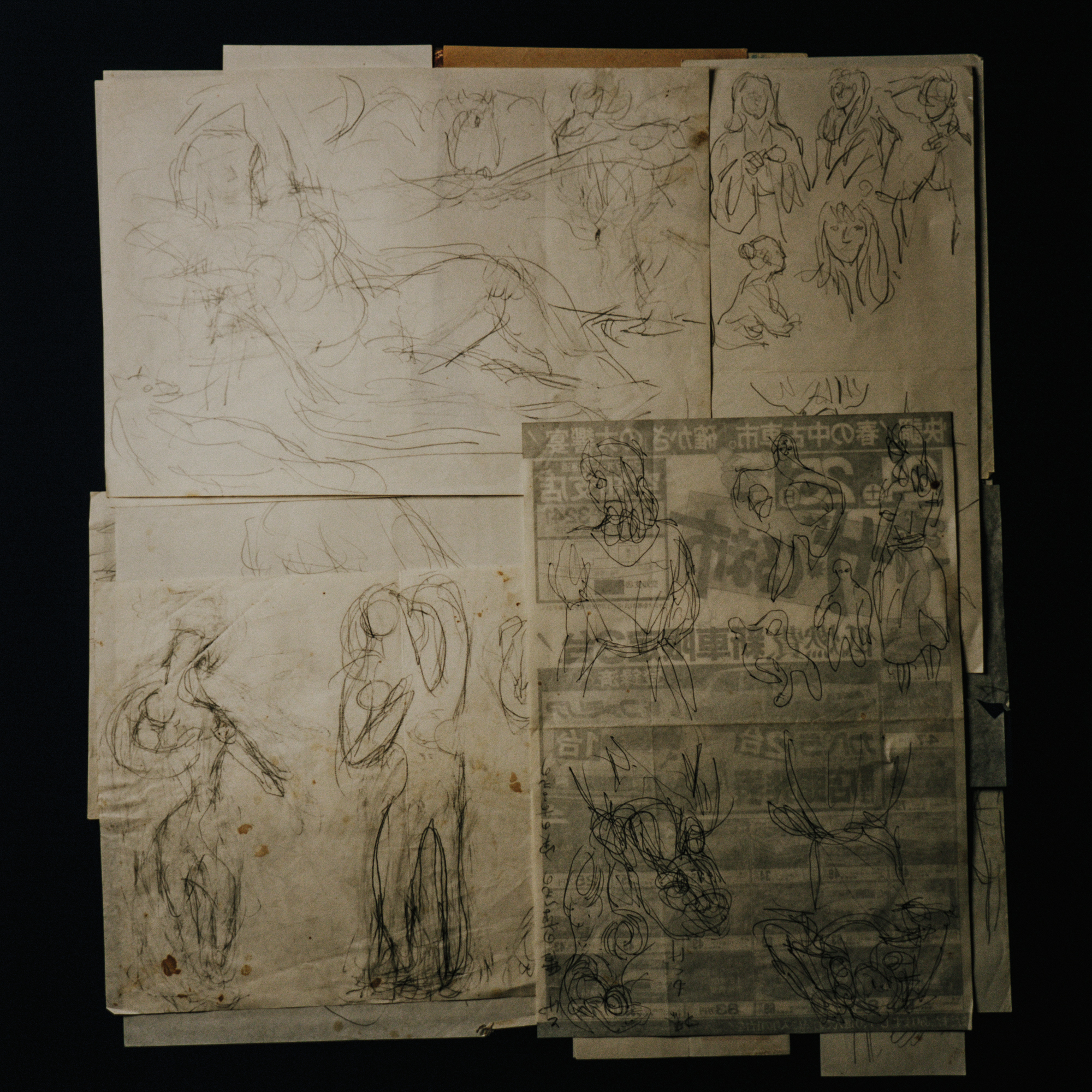

弁造さんが逝き、遺品として残された紙切れに描かれたエスキースのことをずっと考え続けている。

そうした時間のなかで思い起こすのが、弁造さんと知り合って、絵を描くことについて疑問を持ち始めた頃のことだ。

弁造さんと知り会った頃、僕の興味は弁造さんの自給自足にあった。自らの手で家を建て、自給自足を目指した庭と畑を作っているその姿は僕にはとても新鮮で、その仕事のひとつひとつ、思想の核を知りたいと思った。弁造さんはそんな僕の思いに応えてくれ、生活の細部を見せてくれることになったが、その暮らしのなかで強い磁力を放つように存在していたのが弁造さんの絵だった。

弁造さんの絵はひと部屋しかない小さな丸太小屋の真ん中にある大きなイーゼルに掛かっていた。描かれているのはいつも女性で、弁造さんの生活とはまったく無縁な世界に思えるものばかりだった。そうした絵がある部屋で弁造さんと話をするものだから、いつしか、絵についての話題も多くするようになった。子供の頃から絵が好きで、絵描きを目指し続けてきたこと、今もその思いがあること。そんな弁造さんの心のうちを聞きながら、僕に生まれた疑問は、弁造さんにとって絵とは何だろうということだった。

当時の弁造さんの年齢は80歳を迎える頃で、20代半ばの僕にとって弁造さんの心を理解することは難しいことだった。いや、その難しさすらよく理解できていなかった。絵は弁造さんの「夢」には違いなかったが、80歳の人間が夢を追いかけることがどういうことか、当時の僕に理解できることではなかった。

だからなのか、僕はいつしか弁造さんにとっての「絵」を考えるのではなく、人間にとっての「絵」とはどういう意味なのだろう、ということを考えはじめた。なぜ、人は「イメージ」を残すための行為をやめられないのだろう。なぜ、人は言葉より先に絵を描くのだろう。

そして、そんな問いは結局、自分自身へも向けられた。なぜ、僕自身が写真を通じてイメージを残そうとするのか。なぜ、弁造さんを撮り続けようとするのか。弁造さんを撮り続けた10数年は、そうした問いを常に抱いていた時間だったように思う。あるときは答えのようなものを得たかと思い、次の日になれば得たはずの答えを失って深い霧の中にいるような気分を味わったりと、自分でもあきれるぐらいのいい加減さで問いの周りをうろうろしてきた。

弁造さんの死後に見つかった紙切れのエスキースは、僕を再びその問いのど真ん中に放り込むものだった。

弁造さんがこのエスキースで何を描こうとしたということではなく、なぜ、弁造さんはエスキースを繰り返し描く必要があったのか。

誰に求められるわけでもなく、完成を目指すわけでもなく、目の前にある紙切れに次々と絵を描かなければいけない理由。それをきちんと言葉にすることは今の僕にもできないが、エスキースからは弁造さんの「生きること」が静かに立ち上がってくるように思う。人生の意味や理由とかではない。「生きること」そのもので温度のようなものだ。そう、エスキースは、弁造さんという人間の「生きること」の熱を含み、静かに放ち続けているように思えるのだ。

明日からは再び暗室に入り、1月24日から銀座ニコンサロンで開催する「庭とエスキース」の作品制作を行う予定だ。

暗室の暗闇にエスキースの熱が充満することだろう。