弁造さんの生きることを奪っているのではないか。『弁造 Benzo』、『庭とエスキース』という2冊を作ってから抱くようになった居心地の悪さはこの自問だった。

それをしっかり意識するようになったきっかけは、『庭とエスキース』の出版後にはじめた「弁造さんのエスキース展」という巡回展だった。この展示は、弁造さんのエスキースをテーマにしたもので、約1年間をかけて九州から北海道まで全国各地の会場を回るというものだった。

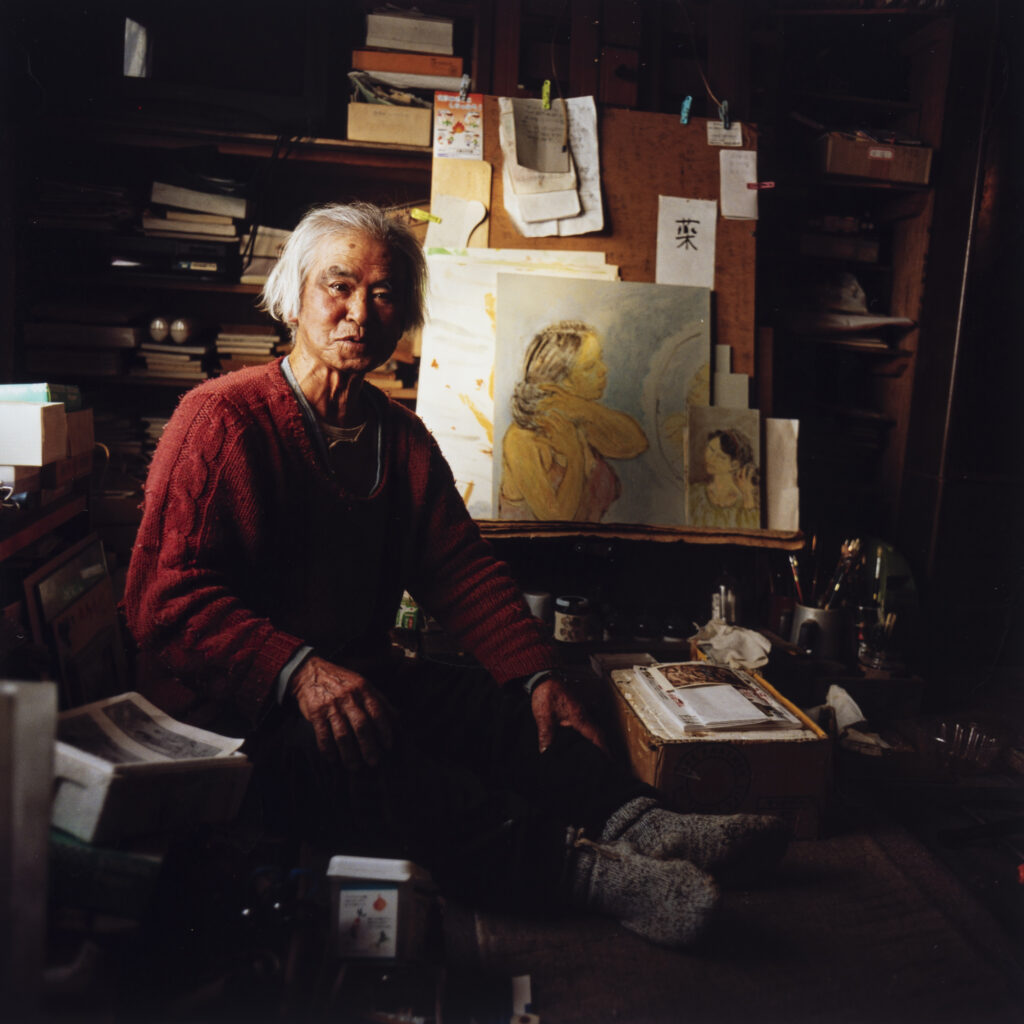

弁造さんにとって、絵を描くことは生きることのなかで最も大切なものだった。しかし、92年のその人生を振り返ると個展を開いたことは一度もなかった。そういう意味では弁造さんにとっては遺作展ではあるが、はじめての個展だった。

このエスキース展をどような展示にしていくか、それらの作業は僕の役割だった。弁造さんの絵の一枚一枚のサイズを計測し、マットを注文し、フレームも知人の木工作家に協力してもらって新調した。こうした一連の作業は僕自身が自分の写真作品で展示を開催するときとほぼ同じで手慣れたものでもあった。しかし、いざ展示の中身について考えはじめると、宙に漂うような手応えのない印象を抱いた。「これらのエスキースは弁造さんが描いたもので、僕はたった一本の線を描いていない」。この事実は僕を立ち止まらせた。弁造さんが絵に何を託したのか、絵で何を露わにしたのか、僕には一切わかってはいない。それは展示構成を作っていく上で中心が失われていることと同じだった。

生前、僕は何度も弁造さんに絵に何を求めているかと問いかけた。しかし、弁造さんはいつも煙に巻いた。たとえば、弁造さんにとって絵はどういうものかと問えば、「あんた、絵が何かって言いたいのか?そんなもん、絵は絵でしかないじゃろうに」と笑った。またあるときは、最晩年の弁造さんが繰り返し描き続けていた「母と娘像」を指差し、なぜ、独身で妻も子もいない弁造さんがこのような絵を描くのか、わざわざ絵にしてみたい記憶でもあるのかと、追及じみた問いを投げ掛けることもあった。しかし、弁造さんはいつもの巧みな話術で僕の質問をひらりひらりとかわし、結局、本心を語ることはなかった。そんなときの僕は決まって煮え切らない気持ちを抱くしかなかった。でも、それは僕に大きな気づきをもたらしてくれることになった。それが、「わかったように思わない」という他者を前にしたときの僕にとっての約束だった。

「他者」をひとことで表わすとしたら、僕は「自分ではない人」と答えるだろう。そう、決して自分ではない。この事実は他者とどれほど親しくなろうとも絶対に変わることがない。いくら努力をしても他者になることは許されない。だからこそ、他者の胸の内、その有り様はわからない。もちろん、想像することは許されていると思う。でもそれは他者の周囲をぐるぐる回り続けるだけであって、胸の中心にたどり着くことはできない。ただ、これは決して悲観ではない。他者である二人が互いが胸に抱く思いを想像したとき、その精神の軌道はときに交差することも並び進むこともあると信じているからだ。

「わかったように思わない」とは、この軌道に乗るための唯一の道標だと思う。想像を広げ、誰かの思いに近づこうとする。きっと、そこで見えてくるものがある。しかし、それが真実や答えではないと自分自身にもう一度言い聞かせる。それは他者を見つめる精神の軌道のその先を外れることなく進むことを意味する。それが、「わかったように思わない」という約束である。

絵について多くを語ることなく、それでも自分の最後の人生の時間を描くことに費やした弁造さん。残り少ない時間のなかで弁造さんの胸に去来したのは何だろうか。なぜ、絵を完成させることがなかったのだろうか。僕が想像することは山ほどあった。でも、どれほど想像を深めても「わかったようには思わない」。それが僕にとっての弁造さんの絵だった。

「弁造さんのエスキース展」を開催するに段階に来ても、この思いは変わることがなかった。しかし、展示構成を作っていくためには、それまでエスキースを見ていた感覚とは別なものが必要だった。単純な話、エスキースのすべてを展示することは難しいわけで取捨選択をする必要があった。また、どのような順番で作品を壁面に並べるかという判断もあった。言うまでもなく、どの作品をどのような順番で見せるかは展示表現において非常な重要な部分だ。作品一点一点の力が重要なのは当然だが、作品と作品のエネルギーをつなぎあわせ、会場全体で創造の世界を作り出すのが展示表現の役割りだからだ。そのためには大前提として作品への理解が不可欠となる。しかし、正直言って僕は弁造さんの作品を理解しているとはとてもじゃないが言えるものではなかった。そういう意味では最初から展示など作り上げることができる身分ではなかった。ただ、その一方で弁造さんの人生そのものであるエスキースを、弁造さんという存在を知った人に見てもらいたいという切実な思いがあった。

この逡巡は続いたが、展示の時期が待ってくれることはなく、結局僕は答えらしきものを得ることがないまま、展示をスタートさせたのだった。僕にできることは弁造さんという他者との約束である「わかったように思わない」をできるだけ保つようにと意識しながら展示することしかなかった。

しかし、実際に各地で開催した展示では、僕の恣意性を抑えることはできなかったと感じた。そして、この感覚は『弁造Benzo』と『庭とエスキース』という2冊によって描き出した弁造さんの姿をも問うものであった。僕は、弁造さんを弁造さんのまま本の中に立ち上がらせることができたのだろうか。弁造さんの生きた92年の日々。弁造さんはそれを惜しむことなく僕に差し出してくれたが、果たして僕はその純度を損なうことなく、写真や言葉に生まれ変わらせることができただろうか。この自問の末に辿り着いたのが冒頭で書いた「僕は弁造さんの生きることを奪ったのではないか」という新たな問いだった。この問いの前で僕は冷たい水の底に沈み込んでいくような気分を味わうしかなかった。